Trasplante Hepatorrenal Combinado

Irina B. Torres, Natalia Polanco Fernández, Nuria Esforzado Armengol, Pilar Galindo Sacristán, Olalla Álvarez Blanco, Leonardo Calle García, Yolanda Calzada Baños, Leónidas Luis Cruzado Vega, María Cristina Galeano Álvarez, Nuria Garra Moncau, Santiago Llorente Viñas, María Ovidia López Oliva, Paloma Leticia Martín Moreno, Pedro José Ortega López, Ingrid Auyanet Saavedra, David Ramos Escorihuela, Rosa Sánchez Hernández

ÍNDICE

I. Introducción

II. Escenarios complejos para la indicación de THR simultáneo

II.1. Candidato a trasplante renal con enfermedad hepática crónica avanzada compensada (EHCAc) sin criterios de trasplante hepático per se

II.2. Paciente candidato a trasplante hepático con enfermedad renal crónica (ERC) sin indicación de trasplante renal.

II.3. Candidato a trasplante hepático con disfunción renal aguda: criterios para trasplante hepatorrenal simultáneo. Papel de la biopsia renal y marcadores no invasivos.

II.4. Trasplante hepatorrenal en pacientes con enfermedades metabólicas o genéticas

III. Factores más relevantes asociados al donante y receptor

III.1. Complicaciones asociadas al tipo de donante (donante cadáver en asistolia controlada vs. donante en muerte encefálica) y a las características del receptor

III.2. Consideraciones quirúrgicas y el “Enfoque de Indiana” en el trasplante hepatorrenal (THR)

III.3. Importancia del KDPI y factores de riesgo en el THR

IV. Tratamiento inmunosupresor de inducción y de mantenimiento en THR

V. Trasplante hepatorrenal en pacientes de alto riesgo inmunológico

VI. Aparición de DSA de novo y estrategias inmunosupresoras en THR

VII. Recomendaciones

I. Introducción

El trasplante simultáneo de hígado y riñón (THRS) tiene como objetivo mejorar la supervivencia de los pacientes que presentan insuficiencia terminal de ambos órganos. Esta intervención se ha consolidado como una alternativa terapéutica fundamental en casos de compromiso simultáneo de la función hepática y renal, ya que permite un abordaje integral que mejora tanto la calidad de vida del paciente como el pronóstico a largo plazo [1].

En los Estados Unidos, antes de la implementación de la política de asignación para trasplante simultáneo de hígado y riñón, la política de la Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) otorgaba a los candidatos a THRS, al igual que a otros candidatos a trasplante multiorgánico, una mayor prioridad de asignación para riñones de donante fallecido en comparación con los candidatos priorizados a trasplante renal aislado. Además, se observó que se estaban utilizando de manera desproporcionada riñones con un índice de perfil del donante (KDPI) inferior al 35%, es decir con una estimación de supervivencia postrasplante excelente, lo que impactaba significativamente a los candidatos en lista de espera para trasplante renal, especialmente a los pacientes pediátricos, pacientes hipersensibilizados o con largo tiempo en lista de espera. Esto generó inquietud sobre la equidad en el acceso a los órganos de donantes fallecidos y se acompañó de un esfuerzo durante la última década para abordar los desafíos en la asignación del THR. En 2009, los Comités de Trasplante Renal y de Trasplante Hepático e Intestinal de la OPTN elaboraron una propuesta, en gran parte basada en recomendaciones de documentos públicos. Posteriormente, el grupo de trabajo sobre trasplante hepatorrenal simultáneo desarrolló una propuesta actualizada que se estructuró en dos componentes principales: a) Criterios médicos de elegibilidad para el trasplante hepatorrenal simultáneo. b) Una red de seguridad para receptores de trasplante hepático que necesiten un trasplante renal poco tiempo después de haber recibido el injerto hepático aislado [2].

La política actual aún conduce a la realización de numerosos THR incluso cuando el beneficio clínico no está claramente definido. Debido a la desventaja que el trasplante multiorgánico representa para los candidatos en lista de espera para trasplante renal, resulta justificado establecer un umbral más elevado para indicar el THR. Respecto a la viabilidad del enfoque secuencial respaldado por la red de seguridad, los análisis realizados hasta la fecha han mostrado resultados favorables. Este enfoque ofrece múltiples ventajas, entre ellas:

• Posibilidad de recuperación de la función renal nativa en casos de insuficiencia renal potencialmente reversible.

• Mejor manejo perioperatorio del injerto renal (mayor presión venosa central, menor pérdida sanguínea y mejor perfusión).

• Mejores resultados del injerto renal.

• Evita la futilidad y la pérdida de órganos en casos de muerte temprana o fallo del injerto renal tras un trasplante multiorgánico.

Sin embargo, también presenta desventajas, como:

• Requiere dos procedimientos quirúrgicos y dos inducciones inmunosupresoras, con el consecuente aumento del riesgo de infecciones y neoplasias (aunque el enfoque secuencial permite reducir la inmunosupresión inicial, cuando el paciente está más crítico) [3].

• Mayor necesidad de diálisis tras el trasplante hepático, con los costos y comorbilidades que ello conlleva.

• Riesgo de sensibilización HLA, que podría dificultar un trasplante renal posterior.

• Pérdida del efecto protector inmunológico que confiere el hígado del mismo donante sobre el injerto renal.

Sin embargo, persiste cierta heterogeneidad, tanto a nivel nacional como internacional, en los criterios de selección para el THR simultáneo cuando se trata de enfermedades hepáticas crónicas no cirróticas o clínicamente compensadas, o para los candidatos a trasplante hepático con insuficiencia renal orgánica y disminución moderada-severa del filtrado glomerular [4]. Además, la incapacidad para clasificar con precisión la lesión renal aguda como síndrome hepatorrenal (SHR) o como una etiología renal, como la necrosis tubular aguda, representa un factor clave de esta heterogeneidad, teniendo en cuenta que la biopsia renal es un procedimiento diagnóstico con elevada morbilidad en esta población de pacientes [4].

La selección de candidatos para THRS se fundamenta en criterios estrictos con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de órganos disponibles a causa de la escasez de donantes y elevada mortalidad en lista de espera. Las recomendaciones actuales abogan por una evaluación multidisciplinar que considere la gravedad de la enfermedad hepática, el grado de disfunción renal, la presencia de comorbilidades y la probabilidad de recuperación de la función tras un trasplante aislado. Este permitiría evitar tanto el trasplante renal en pacientes con insuficiencia renal aguda reversible, así como el trasplante hepático en candidatos renales con bajo riesgo de descompensación hepática, promoviendo de esta manera una asignación equitativa y eficiente [2]. Entre los criterios de indicación se incluyen la enfermedad renal crónica avanzada, la dependencia de diálisis, lesiones renales agudas persistentes y enfermedades metabólicas o genéticas que afectan ambos órganos. Factores inmunológicos y el uso de herramientas diagnósticas como la biopsia renal o, en un futuro, biomarcadores no invasivos, son esenciales para estratificar el pronóstico.

II. Escenarios complejos para la indicación de THR simultáneo

II.1- Candidato a trasplante renal con enfermedad hepática crónica avanzada compensada (EHCAc) sin criterios de trasplante hepático per se: criterios para trasplante hepatorrenal simultáneo.

Los pacientes con enfermedad renal crónica y EHCAc pueden presentar puntajes MELD elevados, aunque no todos son candidatos a THRS. En estos casos, cuando se considera un trasplante renal aislado, es fundamental predecir el riesgo de descompensación hepática, incluso si el paciente no cumple con los criterios para un trasplante hepático. El trasplante renal aislado en este subgrupo de pacientes podría acelerar la progresión de la enfermedad hepática, debido al impacto de la cirugía, las complicaciones postoperatorias y el uso de inmunosupresores [1].

La cirugía en pacientes con cirrosis se ha asociado históricamente con una alta morbilidad perioperatoria (alrededor del 30%), incluyendo infecciones, insuficiencia renal, descompensación hepática, necesidad de transfusiones sanguíneas y reintervenciones, entre otras complicaciones. La mortalidad perioperatoria en este contexto varía entre el 10% y el 30%, según las series más recientes. Los principales factores asociados a estos resultados adversos incluyen: el grado de disfunción hepática (evaluado mediante las escalas Child-Pugh o MELD), el tipo de intervención quirúrgica, siendo de mayor riesgo las cirugías abdominales abiertas, cardiovasculares y torácicas, y la presencia de signos clínicos o radiológicos de hipertensión portal [5].

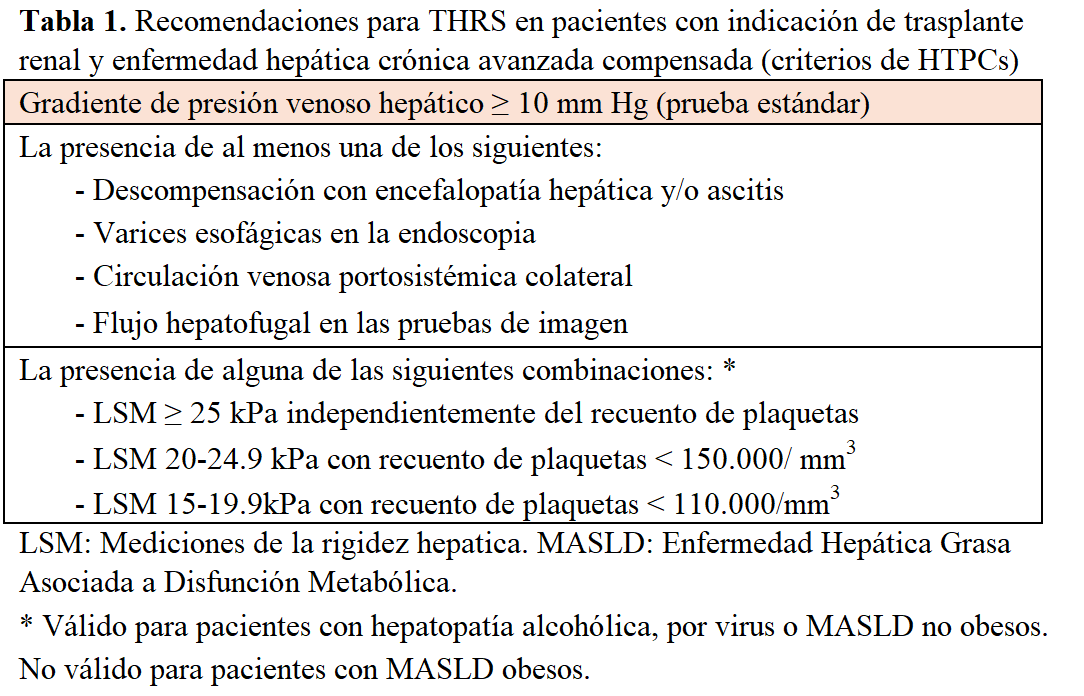

El parámetro que mejor predice el riesgo de descompensación de la hepatopatía crónica es el gradiente de presión venosa hepática (GPVH). En concreto los pacientes sin hipertensión portal significativa (GPVH < 10 mm Hg) tienen una probabilidad de descompensación menor al 10% a 4 años mientras que aquellos con hipertensión portal clínicamente significativa (GPVH ≥ 10 mm Hg) presentan un riesgo mayor de descompensación, lo que justifica la evaluación previa para considerar realizar el THRS [6]. En este sentido, el THRS está indicado en pacientes con indicación de trasplante renal (TR) que presenten enfermedad hepática con hipertensión portal clínicamente significativa (HPTCS), medida mediante el GVPH ≥ 10 mm Hg siendo el método diagnóstico de elección, o la presencia de cualquiera de los siguientes signos clínicos de HTPCS como la esplenomegalia, varices esofágicas, o ascitis refractaria, o presencia de circulación colateral portosistémica o flujo hepatofugal por imagen [7].

De todas formas, el consenso Baveno VI recomendó el uso de pruebas no invasivas (PNI) para el diagnóstico temprano de EHCAc describiendo posteriormente una definición pronóstica utilizando mediciones de rigidez hepática (LSM), mediante elastografía transitoria (ET), para estratificar con precisión el riesgo de HPCS y descompensación hepática, independientemente del estadio histológico [8]. De acuerdo con esta propuesta:

-LSM < 10 kPa, en ausencia de hallazgos de imágen típicos de cirrosis, excluye EHCA

-LSM entre 10 y 15 kPa es sugestiva de EHCAc.

-LSM >15 kPa es consistente con EHCAc, independientemente de la etiología.

La probabilidad de HPCS es alta cuando la LSM supera los 25 kPa, y es baja cuando es < 15 kPa y el recuento plaquetario es ≥ 150 × 109/L, con una especificidad y valor predictivo positivo superiores al 90% en pacientes con EHCAc relacionada con alcohol y/o virus hepatotropos, y con índice de masa corporal (IMC) <30 kg/m² [9] [10]. No obstante, existe una “zona gris” para el diagnóstico en pacientes con valores de LSM entre 15 y 25 kPa, en quienes la confirmación de HPCS requiere la presencia de otros signos indirectos, como un recuento plaquetario bajo. Posteriormente, los puntos de corte propuestos por Baveno VII se fundamentaron en el modelo ANTICIPATE, desarrollado en pacientes EHCAc de diversa etiología, con excepción de aquellos con enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD) e IMC > 30 kg/m² [10]. En ese estudio, se observó que una LSM entre 20 y 25 kPa o entre 15 y 20 kPa acompañada de un recuento plaquetario <150×10¿/L o <110×10¿/L, respectivamente, se asocian con un riesgo de HPCS de al menos un 60%. [11]. Finalmente, el modelo ANTICIPATE-NASH, demostró que una LSM ≥ 25 kPa es suficiente para confirmar la presencia de HPCS en la mayoría de las etiologías, incluyendo pacientes no obesos con MASLD, aunque no en aquellos con MASLD y obesidad [10] (Tabla 1).

II.2. Paciente candidato a trasplante hepático con enfermedad renal crónica (ERC) sin indicación de trasplante renal.

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la presencia de daño estructural renal persistente y/o una tasa de filtrado glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1,73 m² durante más de tres meses. Es importante destacar que las fórmulas utilizadas para estimar la TFG a partir de la creatinina sérica tienden a sobrestimar la función renal en pacientes con cirrosis y disfunción renal.

Diversos estudios en series de trasplante hepático (TH) aislado han demostrado que la presencia de ERC con TFG < 30 ml/min de forma persistente en la fase pre-trasplante se asocia con mayor riesgo de progresión a enfermedad renal terminal (ERT) y con una mayor mortalidad al año y a los tres años postrasplante.

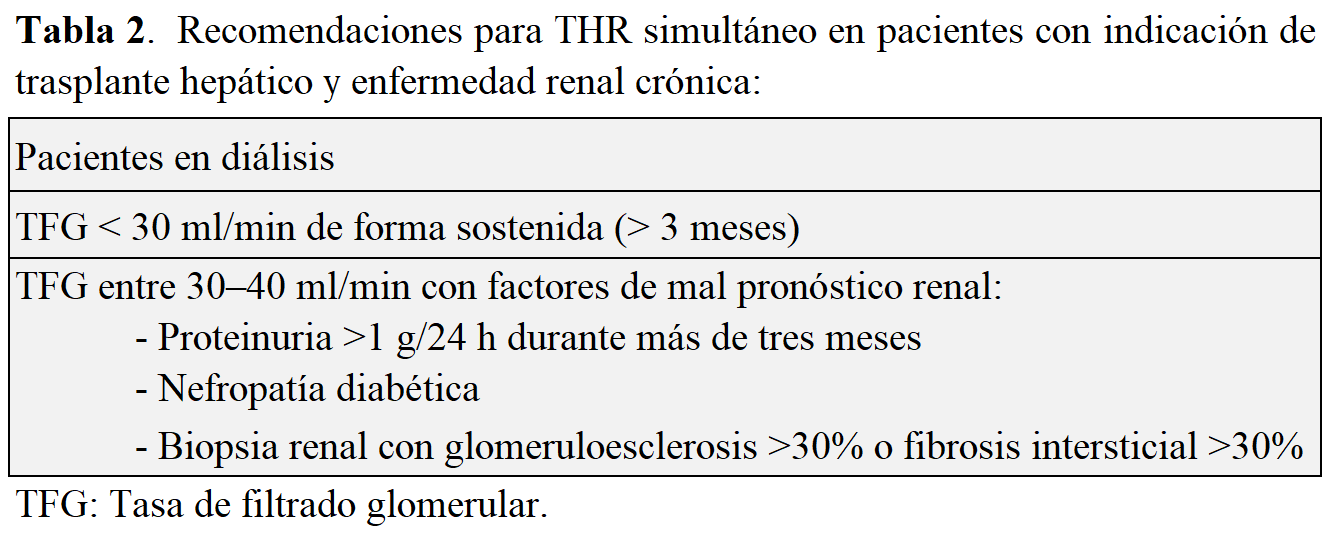

En pacientes con indicación de TH que además presentan ERC, se considera el trasplante hepatorrenal simultáneo (THRS) en los siguientes casos (Tabla 2):

• Pacientes en diálisis;

• TFG < 30 ml/min de forma sostenida;

• TFG entre 30–40 ml/min con factores de mal pronóstico renal como proteinuria >1 g/24 h durante más de tres meses, nefropatía diabética, y/o hallazgos histológicos desfavorables en biopsia renal (glomeruloesclerosis >30% o fibrosis intersticial >30%) [1].

La biopsia renal es especialmente útil en pacientes con factores de riesgo para ERC y disminución del GFR (mayores de 60 años, diabetes, episodios previos de AKI). Sin embargo, un estudio reciente que evaluó los resultados del THRS según los criterios de elegibilidad mostró que el beneficio en la supervivencia dentro del primer año postrasplante, en comparación con el trasplante hepático aislado, se evidenció únicamente en pacientes con enfermedad renal terminal, y no en aquellos que cumplían otros criterios para THRS. Esta evidencia respalda la implementación de una política más estricta en la indicación de THR, centrada en pacientes con necesidad real de trasplante renal, junto con una red de seguridad más flexible (Safety Net liberal), lo cual podría considerarse a nivel de política nacional [12]. Este enfoque permitiría realizar trasplantes secuenciales de hígado y riñón dentro del primer año con resultados no inferiores para los candidatos a trasplante hepático, y al mismo tiempo reduciría el impacto negativo sobre los candidatos a trasplante renal aislado, quienes son los más perjudicados por el uso de riñones en trasplantes multiorgánicos [13].

II.3. Candidato a trasplante hepático con disfunción renal aguda: criterios para trasplante hepatorrenal simultáneo. Papel de la biopsia renal y marcadores no invasivos.

La disfunción renal aguda (AKI) se presenta en el 25–50% de los pacientes con cirrosis al ingreso hospitalario. Esta condición se asocia con un pronóstico desfavorable y puede complicar significativamente el manejo de pacientes candidatos a TH, siendo un importante predictor de supervivencia tanto a corto como a largo plazo. Además, comorbilidades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, especialmente en pacientes con cirrosis de cualquier etiología, pero en particular con esteatohepatitis no alcohólica, aumentan el riesgo de desarrollar ERC en el postrasplante. La incidencia de AKI en pacientes con cirrosis hospitalizados varía considerablemente, en parte debido a la ausencia de una definición clara en el pasado [14].

Las clasificaciones RIFLE y AKIN, desarrolladas en medicina intensiva se basan en cambios en los niveles de creatinina y el volumen urinario. En 2010, se alcanzó un consenso internacional, adoptando una versión modificada de los criterios AKIN específica para pacientes con cirrosis, que incluye el síndrome hepatorrenal (SHR) como una forma de AKI. En el contexto de la cirrosis, aproximadamente dos tercios de los casos de AKI son prerrenales (por hipovolemia u otras causas reversibles), un tercio son renales intrínsecos, siendo la necrosis tubular aguda (NTA) la causa más frecuente, y menos común la causa postrenal [15].

El síndrome hepatorrenal (SHR)tipo 1 se caracteriza por la falta de respuesta a la expansión de volumen, a diferencia de la AKI prerrenal, que es reversible, pero que si se prolonga en el tiempo puede progresar a NTA por daño isquémico. Es fundamental la identificación temprana del tipo de AKI y la intervención dirigida precoz para mejorar la recuperación renal y el pronóstico del paciente. Uno de los mayores desafíos en el contexto de la cirrosis es diferenciar el síndrome hepatorrenal (SHR) de la necrosis tubular aguda (NTA). El SHR es un trastorno funcional caracterizado por una vasoconstricción renal extrema, sin daño estructural aparente en el parénquima renal. Puede estar influenciado por un estado de inflamación sistémica y responde al tratamiento con vasoconstrictores como terlipresina o noradrenalina, con mejoría clínica en aproximadamente el 50% de los casos. Sin trasplante hepático, la mortalidad a corto plazo es muy elevada. En cambio, la NTA implica un daño estructural real en los túbulos renales que suele ser consecuencia de una hipoperfusión renal prolongada tras episodios funcionales no tratados [15].

Biomarcadores en AKI: Limitaciones en cirrosis

Idealmente, los biomarcadores deberían permitir distinguir entre disfunción funcional y daño estructural, con el objetivo de identificar pacientes con potencial de recuperación renal o riesgo de progresión a enfermedad renal crónica (ERC). Los biomarcadores habitualmente utilizados en la población general, como Creatinina sérica (SCr), el volumen urinario, fracción de excreción de sodio (FENa) o fracción de excreción de urea (FEurea) y la proteinuria (>500 mg/g) presentan limitaciones en pacientes con cirrosis avanzada con pérdida de precisión diagnóstica en este contexto. En pacientes candidatos a trasplante hepático, estos biomarcadores no se correlacionan adecuadamente con los hallazgos histológicos obtenidos en biopsias renales [4].

Los marcadores convencionales son poco específicos y sensibles para diferenciar tipos de AKI en pacientes con cirrosis. NGAL es un biomarcador prometedor para detectar y clasificar AKI en pacientes con cirrosis, especialmente para diferenciar NTA de SHR, pero debe usarse con precaución y en el contexto clínico del paciente ya que también está elevado en inflamación aguda y crónica, lo que reduce su especificidad. No existe un estándar de oro definitivo (como la biopsia renal) para validar estos biomarcadores en cirrosis. Los biomarcadores de daño tubular proximal como IL-18, KIM-1 y L-FABP son especialmente útiles para diferenciar NTA de otras formas de AKI. Sin embargo, todos presentan limitaciones importantes, principalmente por el solapamiento entre diagnósticos, lo que dificulta su uso como único criterio diagnóstico. Otros biomarcadores como L-FABP, cistatina C y osteopontina son biomarcadores prometedores para la detección temprana de AKI (diferenciación entre NTA versus funcional) y pronóstico, sin embargo, se requieren más estudios para su aplicación clínica definitiva. Los miRNAs (microARNs) han mostrado gran potencial como biomarcadores no invasivos para detectar fibrosis renal, el diagnóstico específico de enfermedades renales y la monitorización de la progresión hacia la ERC. No obstante, todavía requieren validación clínica antes de su implementación [15]. Aunque los biomarcadores pueden ser herramientas prometedoras para predecir la evolución de la lesión renal aguda (AKI), todavía presentan limitaciones relevantes. La ausencia de la biopsia renal como estándar de oro, especialmente en pacientes con cirrosis en quienes el riesgo hemorrágico restringe su uso, dificulta la confirmación del diagnóstico. En este contexto, es necesario desarrollar estrategias que combinen biomarcadores con los criterios clínicos convencionales, con el objetivo de caracterizar los distintos fenotipos de AKI, estimar el grado de daño estructural y definir el pronóstico. No obstante, siguen siendo escasos los biomarcadores capaces de identificar con precisión la etiología o los mecanismos patogénicos subyacentes de la enfermedad renal crónica (ERC) [15].

Factores predisponentes y progresión de la enfermedad renal crónica.

La historia natural de la ERC, independientemente de su etiología, incluye una progresión hacia fibrosis renal y disminución progresiva del filtrado glomerular (TFG). En pacientes con cirrosis existen múltiples factores predisponentes no específicos: edad avanzada, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Además, algunas enfermedades hepáticas están asociadas a patologías renales específicas como la glomerulonefritis membranosa en infección crónica por VHB, la glomerulonefritis membrano-proliferativa y crioglobulinemia en infección por VHC, y la nefropatía IgA asociada a hepatopatía crónica enólica [15].

Existe una relación bidireccional entre AKI y ERC, ya que los pacientes con ERC tienen hasta 10 veces más riesgo de desarrollar AKI; y además los pacientes que han sufrido episodios graves o repetidos de AKI tienen un mayor riesgo de progresar a ERC siendo esta progresión mediada por un proceso de reparación mal adaptativa que conduce a fibrosis crónica [15].

El SHR tipo 2 es una condición poco común con un fenotipo más crónico. La función renal es difícil de evaluar debido a las fluctuaciones en la creatinina sérica (SCr) y la TFG. El TH aislado generalmente se recomienda, ya que series pequeñas han mostrado la reversión del SHR tipo 2 en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, incluso si el SHR se revierte, más del 50-60% de los pacientes desarrollarán ERC estadio 3 durante el primer año después del trasplante, lo que sugiere que la isquemia renal prolongada puede conducir a cambios renales irreversibles [16].

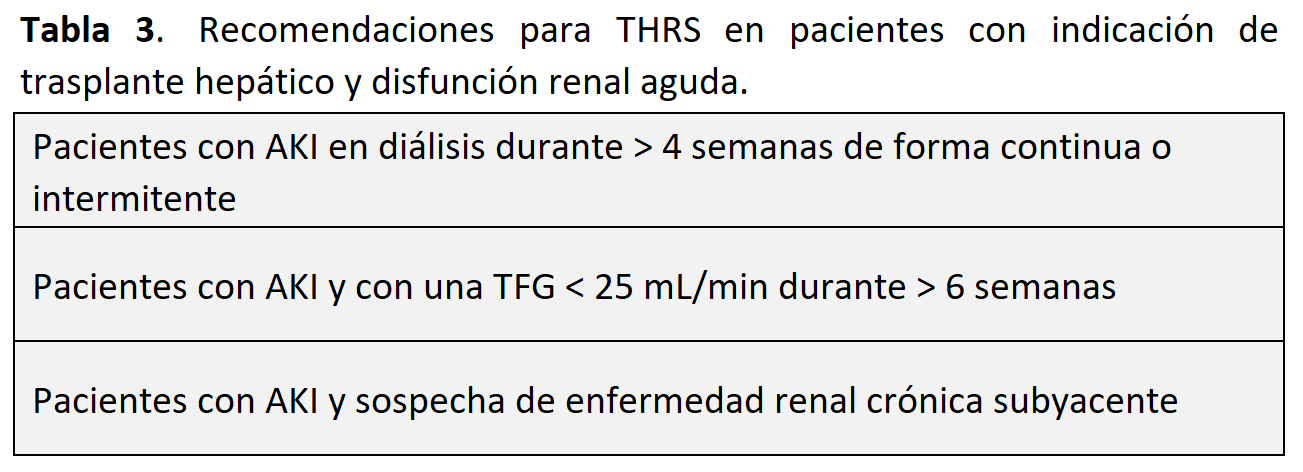

En pacientes con AKI, se han propuesto criterios para indicar un THRS en lugar de un trasplante hepático aislado (TH), especialmente cuando se prevé una baja probabilidad de recuperación renal postrasplante (Tabla 3). Estos criterios se basan en la persistencia del AKI por un período ≥4 semanas, independientemente de si el paciente está en diálisis. Sin embargo, los pacientes con MELD alto (30–40) pueden recibir un TH aislado antes de cumplirse ese plazo. En estos casos, ciertos factores sugieren considerar un THRS: la elevación de la creatinina basal (antes del episodio de AKI), presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, edad avanzada, anomalías en las imágenes renales, proteinuria >2 g/día. A pesar de estos factores, aún no existe un algoritmo validado para la selección precisa de los candidatos. Biomarcadores recientes (en particular, la cistatina C y el NGAL) podrían ayudar a evaluar mejor la función renal, esclarecer los mecanismos implicados y mejorar el pronóstico, pero aún precisan de validación. Además, los biomarcadores relacionados con reparación tubular mal adaptativa representan una línea prometedora de investigación, así como la evaluación de la fibrosis es un aspecto clave para predecir la recuperación en pacientes con AKI. Paralelamente al desarrollo de biomarcadores, deberían explorarse técnicas físicas (como la elastografía transitoria o la elastografía por onda de corte supersónica) y de imagen (como la resonancia magnética) [17] [18].

II. 4. Trasplante hepatorrenal en pacientes con enfermedades metabólicas o genéticas

a-Enfermedad poliquística hepática (PLD)

La enfermedad poliquística hepática puede presentarse en dos contextos genéticamente distintos:

• La poliquistosis renal autosómica dominante (ADPKD), que se asocia con poliquistosis hepática en el 70–80% de los casos.

• La poliquistosis hepática aislada (PLD), sin afectación renal.

En los pacientes con poliquistosis hepática secundaria a ADPKD, estudios de cohortes retrospectivos han evidenciado una pérdida precoz de la función renal tras el trasplante hepático, especialmente en aquellos con una TFG estimada (eGFR) < 60 ml/min/1.73 m². Aproximadamente un 25% de estos pacientes evolucionan a enfermedad renal terminal y requieren tratamiento sustitutivo renal tras la cirugía.

Cabe destacar que el sistema MELD, que prioriza el trasplante en función de la gravedad hepática, no refleja adecuadamente la severidad de la PLD, ya que estos pacientes rara vez desarrollan insuficiencia hepática, lo que dificulta su acceso al trasplante [19].

b-Hiperoxaluria primaria tipo 1

La hiperoxaluria primaria tipo 1 es una enfermedad metabólica autosómica recesiva causada por el déficit del enzima alanina glioxilato aminotransferasa. Este defecto produce una sobreproducción hepática de oxalato, que puede provocar insuficiencia renal. El tratamiento recomendado es el trasplante hepatorrenal, ya sea combinado (THRS) o THR secuencial. Los beneficios del trasplante secuencial de hígado y riñón, así como el rol del trasplante renal aislado (TR) en pacientes seleccionados, no están claramente definidos. La literatura muestra una mejor supervivencia del injerto renal con el trasplante combinado hígado-riñón en comparación con el trasplante renal aislado, aunque la supervivencia global del paciente es similar en ambos enfoques. Elegir la estrategia de trasplante más adecuada sigue siendo un desafío clínico y debe individualizarse en cada caso. Las guías europeas recomiendan THRS o THR secuencial en todos los pacientes con hiperoxaluria primaria tipo I (PH1) y enfermedad renal crónica (ERC) en estadios 4 o 5.

Por otro lado, las guías son reticentes a recomendar el trasplante hepático preventivo con el fin de evitar diálisis o trasplante renal, debido a su elevada mortalidad (alrededor del 10%). También desaconsejan el trasplante renal aislado, que solo debería considerarse en adultos seleccionados con respuesta documentada a la vitamina B6. No obstante, la escasez de datos y la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, junto con la baja prevalencia de la enfermedad, limitan la posibilidad de respaldar firmemente esta opción en las guías actuales. En este contexto, la existencia de un registro internacional bien estructurado resulta fundamental para poder comparar de forma fiable los resultados de las distintas estrategias de trasplante. [20][21].

La elección de la estrategia óptima de trasplante en la hiperoxaluria primaria tipo 1 (PH1) es de gran importancia clínica, debido a los riesgos asociados al procedimiento, incluyendo una elevada morbimortalidad postoperatoria y la posible movilización de oxalato tisular, lo que puede desencadenar una nefropatía por oxalato recurrente en el injerto renal.

Durante los últimos años, las opciones terapéuticas para HPO1 están en expansión, gracias al desarrollo de fármacos basados en pequeños ARN de interferencia (siRNA). Se han desarrollado dos terapias dirigidas a reducir la producción de oxalato: Lumasiran (OXLUMO) y Nedosiran [22]. Estudios preliminares han demostrado que Lumasiran puede reducir los niveles de oxalato entre un 55% y un 91%, aunque aún no está claro si esta reducción es suficiente como para permitir un TR aislado sin necesidad de trasplante hepático concomitante [20]. Actualmente, las guías recomiendan el THRS en pacientes con una tasa de filtrado glomerular (TFG) < 40 ml/min, y consideran el TH aislado solo en casos pediátricos seleccionados con TFG > 40 ml/min [1].

III. Factores más relevantes asociados al donante y receptor

III.1. Complicaciones asociadas al tipo de donante (donante cadáver en asistolia controlada vs. donante en muerte encefálica) y a las características del receptor

Las primeras experiencias con injertos hepáticos y renales provenientes de donantes en asistolia controlada (DCD, donation after cardiac death) mostraron resultados inferiores en comparación con los injertos de donantes en muerte encefálica (DBD, donation after brain death). Las principales complicaciones asociadas a los trasplantes aislados de DCD incluían: retraso en la función del injerto (DGF), lesión por isquemia-reperfusión con desarrollo de fibrosis, disfunción primaria del injerto, mayor incidencia de complicaciones biliares, trombosis arterial hepática y fallo primario del injerto hepático. Sin embargo, con el aumento de la experiencia y mejoras en la selección y manejo perioperatorio, estudios recientes han demostrado una mejoría sostenida en los resultados y una mayor utilización de órganos provenientes de DCD, tanto en trasplantes renales como hepáticos. En el contexto de THRS se han observado tasas de supervivencia al año comparables entre donantes DCD y DBD con supervivencia del paciente del 88%, del injerto hepático del 83% y del injerto renal del 87%. [23]. Nuñez-Nateras et al. reportaron resultados aún más favorables, con supervivencias al año de 96.7%, 93.3% y 93.3% para paciente, injerto hepático e injerto renal, respectivamente. Además, se observó una baja incidencia de colangiopatía isquémica (10%), en su mayoría de forma leve y manejada exitosamente por vía endoscópica, sin pérdida del injerto. Aunque la tasa de DGF fue más elevada en el grupo DCD, especialmente en donantes con lesión renal aguda grave (>60%), esta diferencia no alcanzó significación estadística. Además, la mayor incidencia y duración de la DGF no afectó negativamente la función renal a largo plazo, ni se observaron diferencias en las biopsias protocolizadas en cuanto a atrofia tubular o fibrosis intersticial (IFTA), ni progresión significativa de la fibrosis.

Los datos sugieren que una selección adecuada de receptores con puntuaciones MELD bajas combinada con donantes DCD puede ofrecer resultados favorables, y ampliar el acceso al trasplante en pacientes tradicionalmente en desventaja dentro del sistema de asignación de órganos. Finalmente, un estudio unicéntrico retrospectivo con 7 años de seguimiento demostró supervivencia similar del injerto y del paciente a 1, 3 y 5 años postrasplante en THR de donantes DCD comparado con donantes DBD [24].

III.2. Consideraciones quirúrgicas y el “Enfoque de Indiana” en el trasplante hepatorrenal (THR)

El trasplante hepatorrenal (THR) requiere una cuidadosa planificación quirúrgica, ya que involucra la implantación de dos órganos en un mismo procedimiento. Los receptores de trasplante hepático suelen estar en estado clínico crítico al momento de la cirugía, con frecuencia presentando coagulopatía o necesidad de drogas vasoactivas, lo que puede comprometer la implantación inmediata del injerto renal y empeorar sus resultados funcionales. Para mejorar el entorno quirúrgico y los resultados clínicos, Ekser et al. propusieron una estrategia denominada "Enfoque de Indiana". Esta consiste en realizar primero el trasplante hepático, conservar el injerto renal en una máquina de perfusión pulsátil a baja temperatura y diferir la implantación renal entre 48 y 72 horas, una vez estabilizado el estado hemodinámico del paciente. Este retraso programado permite optimizar las condiciones clínicas al momento del implante renal, sin incrementar la incidencia de disfunción del injerto (DGF) ni afectar negativamente la recuperación de la función renal (medida por la TFG estimada) [3]. Estudios posteriores que han aplicado el "Enfoque de Indiana" respaldan estos hallazgos, mostrando mejor supervivencia del paciente y del injerto renal, menor tasa de pérdida del riñón, resultados favorables incluso en pacientes con puntuaciones MELD elevadas (>35) o estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos [25].

III.3. Importancia del KDPI y factores de riesgo en el THR

El índice de perfil del donante renal (KDPI, Kidney Donor Profile Index) ha sido evaluado como predictor de resultados en el contexto del THR. Un estudio unicéntrico reportó resultados favorables utilizando el “Enfoque de Indiana” junto con injertos renales de bajo KDPI. Aunque se han publicado buenos resultados en trasplantes renales dobles con donantes marginales y riñones con KDPI elevado, estos procedimientos requieren una selección estricta. Se recomienda decidir caso por caso, considerando factores como: disfunción tardía del injerto, calidad del injerto renal, condiciones clínicas del receptor [2].

Resultados y factores de riesgo asociados a la edad en pacientes sometidos a trasplante hepatorrenal

Los pacientes en lista de espera para un THRS presentan mayor morbilidad en comparación con aquellos que esperan un trasplante hepático (TH) o renal (TR) aislado. Factores no modificables, como la edad avanzada y la senescencia biológica, se asocian a una menor supervivencia a largo plazo tras el THR. Diversos estudios han analizado los resultados del THR en pacientes mayores de 65 y 70 años. Se ha observado que los pacientes mayores de 65 años tienen resultados similares a los de pacientes más jóvenes. Sin embargo, no se recomienda realizar THR en pacientes >65 años que requieren ventilación mecánica previa al trasplante y pacientes >70 años con puntuaciones MELD >30 [2].

Goldberg et al. analizaron los resultados del THR en 465 pacientes con ERC, de los cuales el 14.8% tenía entre 65–69 años y el 3% era mayor de 70 años. Se observó que estos grupos presentaban mayor prevalencia de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y cirrosis criptogénica, mayor incidencia de diabetes e injertos renales con KDPI elevado. La supervivencia, no ajustada a 5 años, fue más baja en los receptores >70 años con ERC, comparados con pacientes de la misma edad sin ERC, y con otros grupos de edad más jóvenes. Dado el aumento progresivo de la expectativa de vida, se prevé un incremento en el número de candidatos tanto a TH como a THRS. Esto resalta la importancia de optimizar los resultados en pacientes de edad avanzada [26].

Se han identificado diversos factores del receptor y del donante que aumentan el riesgo de disfunción renal crónica tras el THRS, entre ellos el género femenino, la presencia de NASH, el retraso en la función del injerto renal (DGF), la edad avanzada del donante [27]. Adicionalmente, otras condiciones frecuentes entre los receptores, como la diabetes mellitus, la obesidad y las alteraciones metabólicas tienen un impacto negativo sobre la supervivencia del paciente y del injerto renal. Datos de registros multicéntricos han mostrado que estos factores de riesgo, junto con la estancia hospitalaria prolongada al momento del trasplante, y la necesidad de rehabilitación postquirúrgica, se asocian a mayor número de hospitalizaciones tempranas (primeros 6 meses postrasplante). No obstante, esta mayor tasa de reingresos no afectó la supervivencia a los 6 meses. Se recomienda diseñar estrategias específicas para identificar y monitorizar a los pacientes de alto riesgo, con el objetivo de optimizar sus resultados clínicos tras el alta hospitalaria [28].

IV. Tratamiento inmunosupresor de inducción y de mantenimiento en THR

El porcentaje de receptores sometidos a THRS ha aumentado progresivamente, pasando del 2.7% en 2002 al 9.3% en 2016, tendencia que continúa en ascenso tras la implementación del nuevo sistema de asignación de órganos en 2017. A pesar de esta creciente prevalencia, la estrategia inmunosupresora óptima en THR sigue siendo motivo de controversia, debido a la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados y a la falta de protocolos estandarizados. Una característica inmunológica distintiva del THR es el potencial efecto inmuno-protector del injerto hepático sobre el injerto renal, fenómeno descrito cuando ambos órganos provienen del mismo donante. Este efecto podría permitir una inmunosupresión menos intensiva en comparación con el trasplante renal aislado. No obstante, hasta la fecha, no existe consenso respecto al régimen de inducción ni al tratamiento de mantenimiento inmunosupresor [29]. Además, la estratificación del riesgo inmunológico mediante la evaluación de anticuerpos HLA pretrasplante, así como la inducción, varía entre centros, lo que limita la comparabilidad de estudios y dificulta la adopción de una estrategia terapéutica uniforme.

Uno de los primeros estudios relevantes en esta área fue el de AbdulRahim et al., quien evaluó retrospectivamente diferentes terapias de inducción en una amplia cohorte de pacientes sometidos a THRS entre 2002 y 2016. Los pacientes recibieron Timoglobulina (r-ATG) en 831 casos, o antagonista del receptor de interleucina 2 (IL2RA) en 1.558 casos, y sin inducción en 2.333 casos. Los resultados mostraron una menor supervivencia a tres años en los pacientes tratados con r-ATG, así como un mayor riesgo de mortalidad global en comparación con aquellos que no recibieron inducción. No se observaron diferencias significativas en las causas específicas de muerte (infecciones, neoplasias o eventos cardiovasculares) que justificaran este hallazgo. Tampoco se detectaron diferencias en las tasas de rechazo agudo hepático o renal a los 12 meses entre los grupos con y sin inducción. Estos datos sugieren que, en el contexto del THRS, la terapia de inducción, particularmente con r-ATG, no ofrece beneficios en términos de supervivencia o reducción del rechazo agudo y, por el contrario, podría asociarse a un incremento en la mortalidad [30]. En línea con los resultados descritos, Kamal et al. observaron en un estudio retrospectivo que incluyó a 5.172 pacientes sometidos a THRS, que la supervivencia a cinco años fue significativamente superior en los pacientes que recibieron IL2RA (74%) en comparación con los que recibieron depletores de linfocitos (68%) o sin inducción (71%) (p=0.0006) [31].

Otros estudios han evaluado si la inducción basada exclusivamente en corticoides ofrece una protección adecuada frente al rechazo agudo, comparada con IL2RA sin observarse diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a incidencia de rechazo agudo (hepático o renal), supervivencia del injerto y del paciente a los 12 meses [32]. Estos hallazgos sugieren que la inducción con corticoides podría ser una estrategia eficaz, incluso en combinación con un esquema de inmunosupresión de mantenimiento reducida, lo cual podría ser especialmente útil en receptores con mayor riesgo de complicaciones infecciosas o metabólicas [33].

No obstante, los datos disponibles en la literatura no permiten establecer un efecto perjudicial directo de la timoglobulina (r-ATG) sobre la mortalidad en THR, especialmente en pacientes hipersensibilizados que no fueron incluidos en los estudios previamente mencionados.

Se requieren estudios prospectivos y comparativos, que permitan definir subgrupos de pacientes que podrían beneficiarse o no de estrategias inmunosupresoras específicas que evalúen la supervivencia del paciente y del injerto asociada a distintos esquemas de inducción y mantenimiento, y que analicen en profundidad la incidencia de infecciones u otras complicaciones asociadas al tratamiento inmunosupresor en esta población particular.

Dado que más del 90% de los receptores de trasplante hepático o renal aislado reciben inmunosupresión de mantenimiento con combinaciones de tacrolimus y micofenolato mofetil, existe poca variabilidad en el manejo inmunosupresor a largo plazo en los receptores de THRS. Sin embargo, como el trasplante hepático confiere cierta inmunoprotección al injerto renal, es necesario establecer protocolos de tratamiento inmunosupresor para evitar la sobreexposición.

El uso de esteroides en el tratamiento de mantenimiento sigue siendo común, aunque existe un creciente interés en su retirada precoz para prevenir el desarrollo de diabetes mellitus postrasplante o el empeoramiento de una diabetes preexistente, factores que pueden afectar negativamente el pronóstico del injerto renal a largo plazo. La evidencia sobre la retirada de esteroides tras el THRS proviene principalmente de series de casos con tamaños muestrales limitados, lo que impide realizar recomendaciones firmes. No obstante, la reducción temprana y retirada de corticoides al año del trasplante se ha asociado con una baja incidencia de pérdida del injerto [33]. Se requieren estudios comparativos que evalúen el impacto de continuar o retirar esteroides en esta población. Además, alternativas para la inmunosupresión de mantenimiento como inhibidores de mTOR o belatacept no han sido estudiadas en esta población de pacientes.

Se recomienda no realizar inducción en la mayoría de los receptores de THR, reservando la inmunoterapia de inducción para los pacientes altamente sensibilizados. Los receptores de THR deben ser inicialmente mantenidos con triple terapia especialmente en ausencia de tratamiento de inducción, y podría considerarse la retirada posterior de los corticoides en pacientes con bajo riesgo inmunológico [29].

V. Trasplante hepatorrenal en pacientes de alto riesgo inmunológico

La patogenicidad de los anticuerpos donante-específicos (DSA, por sus siglas en inglés) varía según el órgano trasplantado. En el trasplante renal aislado con DSA preformados (pDSA), el rechazo mediado por anticuerpos (AMR) es una complicación frecuente y se asocia con una menor supervivencia del injerto a largo plazo en comparación con los pacientes sin DSA. En contraste, la incidencia de AMR agudo tras el trasplante hepático con pDSA es relativamente baja, y el fallo temprano del injerto hepático por esta causa es excepcional.

En el THRS se ha propuesto que el injerto hepático ejerce un efecto inmunoprotector sobre el injerto renal, derivado de sus características anatómicas, doble irrigación sanguínea y capacidad regenerativa que facilitan mecanismos de dilución, agotamiento y deleción clonal que atenúan el daño aloinmune. Además, la exposición constante a antígenos microbianos intestinales favorece el desarrollo de un microambiente tolerogénico, mediado por el sistema reticuloendotelial hepático. Este entorno, junto con una baja expresión de moléculas coestimuladoras, la secreción de citocinas inmunorreguladoras y la inducción de células T reguladoras, promueve la tolerancia inmunológica. Estas propiedades explican la relativa resistencia del hígado al rechazo, particularmente al AMR [34].

Sin embargo, la magnitud de la protección inmunológica conferida por el hígado frente a los anticuerpos donante-específicos (DSA), ya sean preformados (pDSA) o de novo, sigue siendo motivo de controversia. Además, no existe un consenso claro sobre la estrategia óptima de manejo clínico en el THRS en pacientes con pDSA. Dado que en este contexto el rechazo humoral hiperagudo es poco frecuente, la presencia de pDSA no se considera una contraindicación absoluta para realizar un THRS. No obstante, en un estudio retrospectivo unicéntrico inicial con 86 receptores de THR, O’Leary et al. observaron que la presencia de pDSA clase II se asociaba con menor supervivencia del paciente y un mayor riesgo de pérdida del injerto hepático y renal. Más recientemente, un análisis del registro nacional de Estados Unidos —con la mayor cohorte publicada hasta la fecha— mostró una mayor incidencia de rechazo agudo del injerto renal al año en pacientes con prueba cruzada positiva por citotoxicidad. De forma concordante, un estudio multicéntrico europeo retrospectivo reportó una menor supervivencia del injerto renal tras THR en pacientes con prueba cruzada positiva pre-trasplante, aunque sin asociación significativa con la incidencia de rechazo renal o fallo hepático. Esta menor supervivencia podría deberse a una inmunosupresión más intensa en pacientes sensibilizados, lo que aumentaría el riesgo de infecciones, complicaciones cardiovasculares y neoplasias [35]. Asimismo, Del Bello et al. compararon los resultados del THR en pacientes con pDSA con los de pacientes que recibieron trasplante renal aislado con pDSA, observando una supervivencia y función renal similares a los 5 años. Sin embargo, la tasa de AMR fue significativamente mayor en los receptores de trasplante renal aislado (29 % vs. 11 %, p = 0,03). Estos hallazgos coinciden con estudios previos de Taner et al., quienes encontraron una incidencia de AMR del 46 % en TR aislado frente al 7 % en THRS. Posteriormente, el mismo grupo describió una expresión transcriptómica diferencial en biopsias de injerto renal de protocolo en pacientes THR y TR aislado con pDSAs, observando una menor inflamación, menor activación endotelial y una mayor expresión de genes asociados con la integridad tisular, en pacientes con THR en comparación con pacientes con trasplante renal aislado, lo que sugiere la existencia de un mecanismo molecular específico de tolerancia en el contexto del trasplante combinado [34].

La necesidad de establecer protocolos de desensibilización previos al THR continúa siendo incierta. En el mayor análisis retrospectivo de 46 pacientes con THR y pDSA, de los cuales 5 pacientes recibieron plasmaféresis y rituximab en 7 casos, no mostraron diferencias en cuanto a mortalidad del receptor, pérdida del injerto hepático o renal, ni incidencia de rechazo. Es de destacar que, en una pequeña serie de casos, la plasmaféresis fue más efectiva para reducir los DSA dirigidos contra antígenos HLA clase I que aquellos dirigidos contra clase II [34].

Todos estos hallazgos respaldan la relativa seguridad del THR en presencia de pDSA, en términos de preservación tanto de la función como de la supervivencia del injerto hepático y renal [34].

VI. Aparición de DSA de novo y estrategias inmunosupresoras en THR

La aparición de dnDSA en THR es frecuente tras el seguimiento a largo plazo, pero es infrecuente su asociación con disfunción del injerto. Aunque Parajuli et al. reportaron una alta incidencia (27.7 %), la supervivencia hepática y renal fue similar con o sin dnDSA. Sin embargo, se detectó rechazo subclínico del injerto renal en algunos casos, lo que sugiere que la monitorización seriada de dnDSA podría ayudar a identificar pacientes con mayor riesgo de rechazo del injerto renal [34].

Aún se requieren estudios que definan la estrategia óptima y las dosis adecuadas de inmunosupresión de mantenimiento en este contexto. En un estudio retrospectivo monocéntrico que incluyó a 102 pacientes consecutivos con THR (74 % con anticuerpos anti-HLA preformados y 47% con pDSA), la minimización del tratamiento inmunosupresor, basada en inhibidores de la calcineurina en monoterapia o biterapia frente a triple terapia, no se asoció con peores resultados clínicos ni del injerto, incluso en pacientes sensibilizados.

No obstante, al igual que en el trasplante hepático aislado, la resistencia inherente del hígado al rechazo mediado por anticuerpos (AMR) puede superarse en determinadas condiciones. En un estudio con 86 pacientes THR, O’Leary et al. observaron una evolución clínica postrasplante diferente según la clase de pDSA. Mientras que los anticuerpos anti-HLA clase I no se asociaron con eventos adversos, la presencia de anticuerpos clase II se asoció a un mayor riesgo de AMR hepático y renal, pérdida del injerto y mortalidad del paciente. Cabe destacar que dicho estudio abarcó un largo periodo de inclusión (1985–2011), con esquemas inmunosupresores variables y una alta proporción de pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) [34].

VII. Recomendaciones:

• La valoración del riesgo inmunológico en el THR debe hacerse con las mismas herramientas que se utilizan en el trasplante renal aislado (prueba cruzada por citotoxicidad, prueba cruzada por citometría de flujo, detección de pDSAs mediante técnica de Luminex).

• La presencia de pDSAs con una prueba cruzada por citotoxicidad positiva no es una contraindicación para el THR ya que no se asocia rechazo hiperagudo (Evidencia alta. Recomendación Fuerte).

• La presencia de pDSAs se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar AMR sobre el injerto renal. Los potenciales beneficios de la utilización de pautas de inducción con agentes depletores de linfocitos deben balancearse con el mayor riesgo de infecciones asociada a su utilización (Evidencia moderada. Recomendación débil).

• La utilización de técnicas de desensibilización HLA (plasmaféresis, Rituximab u otros) debe valorarse de forma individualizada.

• En los pacientes sin pDSAs se recomienda realizar tratamiento con IL2RA o incluso sin inducción. (Evidencia moderada. Recomendación Fuerte).

• En pacientes sin pDSAs la retirada de corticoides durante el primer año no se asocia a mayor riesgo de rechazo por lo que podría realizarse con seguridad. (Evidencia moderada. Recomendación débil).

• No se puede realizar recomendaciones sobre la inmunosupresión de mantenimiento en THR debido a la heterogeneidad de los estudios disponibles. La inmunosupresión se basa en la combinación de tacrolimus y ácido micofenólico con niveles diana derivados de la experiencia en TR aislado. No obstante, la baja prevalencia de AMR o rechazo celular mediado por células T, junto con el hecho de que las principales causas de muerte se relacionan con infecciones, respaldan la estrategia de minimizar la inmunosupresión a largo plazo, como se ha propuesto en el trasplante hepático aislado. (Evidencia baja. Recomendación débil).

• La necesidad de realizar un trasplante combinado que incluya el hígado podría considerarse una oportunidad para facilitar el acceso al trasplante en pacientes altamente sensibilizados, debido al aparente bajo impacto negativo de los anticuerpos donante-específicos preformados (pDSA) en este contexto

• Se ha descrito una menor supervivencia del paciente con pDSAs asociado al tratamiento de inducción y del tratamiento de mantenimiento, debiéndose individualizar cada caso para asumir el riesgo en función de la urgencia del trasplante.

• El uso de plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa (IVIG), bloqueadores del complemento o agentes depletores de células B debe valorarse caso por caso.

o resultados favorables. Este enfoque ofrece múltiples ventajas, entre ellas: